最近,管院多了几张“新面孔”,他们来自不同的学校,有着不同的研究旨趣,有人探索如何更好地理解和应对不确定性,有人聚焦数字技术的双刃剑效应,也有人希望以学术研究破解文化遗产的传承困境。

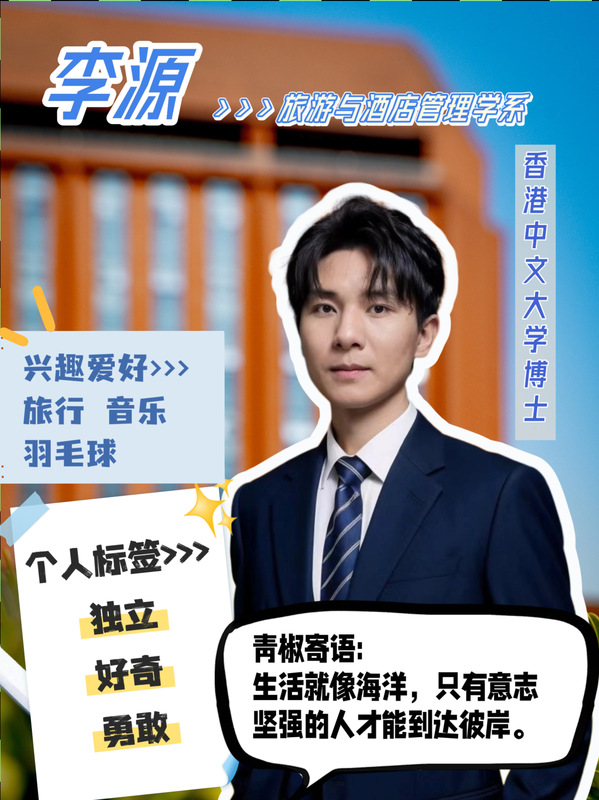

学术之余,他们发展各自的兴趣爱好,从概率博弈到欣赏音乐,从室内电竞到户外旅行,从羽毛球运动到钓鱼、品尝美食……他们用这些有趣而又幸福的时刻装点生活。

他们有着自己的“人生信条”,有人相信“More is different”,有人希望能“活在当下”,也有人以意志为帆,在生活的海洋里乘风破浪。

有着诸多“不同”的他们,却有一个共同的选择——今年下半年,他们正式入职了浙大管院。从学生到老师,他们如何适应身份的转变?管理知识浩如烟海,他们如何找到自己感兴趣并愿意扎根的研究领域?他们有什么想说的话、对什么样的学生更青睐?

【青椒,青骄!】系列专题第六期,让我们继续对话管院青年教师!

【青椒·专访现场】

管院新人:李源

您的研究方向是什么?为什么选择这个方向?

我的研究方向主要是文化遗产旅游与游客消费体验。具体来说,我致力于探索如何更科学、更有效地对文化遗产进行展示、传播与活化利用,在优化游客体验的同时,促进中华优秀文化的保护、传承与发展。

与这个领域结缘,首先是源于我的个人兴趣。我本身是一名历史和文博爱好者,在参观世界各地的博物馆与历史遗址时,我感受到文化遗产的底蕴、内涵和故事其实是很丰富的。但同时,我也观察到,当前遗产的展示方式仍停留在被动观察和文字讲解的浅层模式,在体验深度、互动性以及叙事趣味性上,还有广阔的提升空间。如何让深藏于遗产中的故事“活”起来,与当代观众产生更深层次的共鸣,是很值得探讨的问题。

您觉得自己的研究对解决当下社会问题有何独特价值?

我的研究旨在解决文化遗产在当代社会面临的传承困境。在全球化与现代化浪潮的冲击下,公众对传统文化与历史的了解与认知兴趣正在下降,文化认同感不断降低,传统技艺正面临无人继承的困境。我的研究正是希望搭建一座桥梁,让古老的文化遗产以更生动、更亲切的方式重新“活”在当下,从而重新激发公众的文化兴趣,为中华优秀传统文化的可持续发展贡献一份力量。

例如,我们最近的研究对国内近年来文物活化的前沿经验进行了总结。此研究对国内近年来文物活化的前沿经验进行了总结与提炼,提出文物拟人化可以作为一种有效的遗产活化利用策略。我们发现,通过赋予文物以人的特征、情感或思维,能够显著拉近观众与文物之间的心理距离。这种心理上的连接,能有效促进提升观众的文化学习兴趣、文化参与行为以及文化纪念品消费。这项研究为文化遗产的实践工作提供了具体启示:一方面,博物馆等机构在宣传推广中,可以运用拟人化叙事来塑造文物生动亲民的形象,激发观众的文化兴趣;另一方面,在文创产品开发中融入拟人化设计,不仅能增加产品的情感价值与吸引力,也能反哺文化遗产事业的可持续发展。我们希望通过这样微观而具体的探索,为宏大的文化传承命题提供新的思路与工具。

您为何选择成为一名“青椒”?

这主要源于两方面的初心。首先,是出于对学术研究本身的热爱。能够将个人兴趣与研究方向结合,并尝试回应社会的关切,这于我而言是一种幸运。高校为我提供了实现这一想法的理想平台。

其次,是内心一直怀有教书育人的热忱。我很期待能将所学所感与学生交流,不仅传授专业知识,更希望能以自己的人生经验启发他们的思考,陪伴他们一起成长。能够见证并助力年轻人的发展,是一件非常有意义的事。

如果学生想加入您的科研团队,您最看重哪些特质?

“Work-life balance” 是我最看重的理念。我一直认为,在做学问之前,我们首先要学会做一个完整、快乐、美好的人。健康的身心和美好的生活是产出有温度、有创造力研究的基础。我希望学生首先要培养好自己的生活乐趣,然后学会如何兼顾高效工作(work hard)与尽情玩乐(play hard),让学术研究成为美好生活的一部分。

其次,我非常看重学生内在的求知欲和自主性。在团队中,我期待与学生建立一种平等的合作者关系。我希望他们能够有想法,敢质疑(导师),能创新。我的核心目标之一,就是尽早帮助学生发现自己的潜能,支持他们成长为真正的独立研究者。

有哪些科研经验可以分享给管院的同学们?

一是保持轻松的心态。科研固然重要,但它只是生活的一部分。先过好生活,照顾好自己,保持身心愉悦,往往反而能更从容、更持久地走在研究的道路上。

二是保持视野的开阔。不要将自己局限在单一学科内,多关注、多了解其他领域的研究进展与思维方式,交叉的视角常常能带来意想不到的灵感。

三是找到真正触动自己的研究方向。科研是一场长跑,内在的兴趣是最好的动力。不必盲目追逐热点,而是要去发现那些让你愿意持续投入、想要一探究竟的问题。

管院新人:杨晨

请介绍一下您的研究方向

我的研究方向是数据驱动优化与鲁棒优化。主要关注如何在数据驱动的决策分析中更好地理解和应对不确定性,例如排程问题中的任务时长的随机性,以及收益管理中的销量预测不确定性。具体的研究涵盖医疗运营管理、可信机器学习等领域。

为什么选择这个研究方向?

我选择这个方向,源于不确定性在自然界和人类活动中普遍存在并深刻影响着我们的决策。从量子力学所揭示微观世界的概率本质,到日常中诸多不可控的因素,我们都不可避免地要与不确定性共处。

我的研究致力于系统性地识别与刻画不确定性中蕴藏的风险与机遇——既不盲目悲观,也不贸然冒险,而是以科学方法理解其内在机制,从而支持更稳健的决策。这一追求不仅源于学术兴趣,也帮助我在个人层面更深刻地理解世界,从而更好地生活。

入职后,对管院有何印象?

入职管院以来,我最大的感受是管院兼具学术深度与创新活力的特质。整学院不仅拥有井井有条的高效学术与教学支持系统,让我从入职伊始就顺畅融入;同时,也是一个充满温度的大家庭,同事们都非常友善,乐于交流,营造了一种开放、包容的氛围。

成为“青椒”后,的生活与您想象中一样吗?

既在预期之内,也带来了许多崭新的挑战。从学生到教师的身份转换,远不止于称号的改变,更意味着职能的多元化与责任的加重。作为一名大学教师,不仅要在教学、科研与行政事务中多线程作战,更要学会在学者、导师、管理者等不同角色之间灵活切换。真正的挑战,便在于适应这种复合型身份,并对时间管理、精力分配和状态调整提出更高的要求。但这也正是个人成长的开始。

有什么话想对管院的同学们说?

既要保持探索的好奇心,有突破自己的勇气,也需要在合适的时机抓住机会,沉淀下来。但更重要的,是与自己的和解与自洽。在生活的“探索—利用困境”(exploration-exploitation dilemma)中很难找到所谓的最优策略,但真正的快乐,并非仅仅源于外在的获取,更源于内在的秩序与和谐。

管院新人:Seungwook Jin

您为何选择成为一名“青椒”?

I have always been fascinated by observing patterns and understanding why people behave the way they do, especially in digital environments where interactions are increasingly mediated by technology. Becoming a faculty member allows me to explore these questions freely while sharing insights and growing together with students.

我始终痴迷于观察数字环境中的人类行为模式,尤其是在技术媒介日益增多的交互场景中。教师身份让我能自由探索这些议题,同时与学生分享洞见、共同成长。

To me, research and teaching are deeply connected. Both involve curiosity, communication, and continuous learning. That is what makes academia such a meaningful and rewarding career path.

于我而言,研究与教学本质相通,都需要好奇心、沟通力与持续学习能力,这也正是学术道路充满意义与回报的原因。

为什么选择加入管院?入职后对管院有何印象?

Zhejiang University School of Management is one of the top business schools in China, located in Hangzhou, a vibrant city known for its innovation ecosystem and leading technology companies such as Alibaba and DeepSeek.

BBV在线(中国)唯一官方网站作为顶尖商学院,坐拥杭州这座充满活力的创新生态圈,汇聚了阿里巴巴、DeepSeek等领军科技企业。

I am deeply impressed by the strong research environment, the supportive culture among faculty, and the motivation of the students. It is a dynamic place where academic rigor and industry relevance coexist, creating an inspiring environment to start my academic career.

管院浓厚的研究氛围、老师之间的互助文化与学生的积极进取令我印象深刻,在这里,严谨学术与产业实践完美交融,为我的学术生涯提供了理想起点。

您的研究方向是什么?为什么选择这个方向?

My research focuses on the unintended and adverse effects of technological advances in digital platforms. While we often celebrate the positive impacts of emerging technologies, I am particularly interested in empirically uncovering the unexpected negative consequences that come with these developments.

我的研究聚焦数字平台技术革新带来的非预期负面效应。尽管新兴技术往往被认为能带来积极影响,我更倾向于通过实证研究揭示技术发展伴随的意外负面影响。

During my Ph.D. at KAIST, I investigated how various forms of user-generated content, especially video-based content, can sometimes interfere with each other or even cannibalize demand, thereby reducing marketing performance instead of enhancing it. This perspective led me to explore how digital platforms create both opportunities and trade-offs that shape firm outcomes and consumer behavior in complex ways.

在韩国科学技术院攻读博士期间,我重点研究各类用户生成内容(特别是视频内容)如何产生相互干扰甚至引发需求蚕食,从而让营销效果不增反降。这一视角促使我深入探索数字平台如何以复杂的方式创造机遇与博弈,进而影响企业决策与消费者行为。

可以分享您最近在做的研究吗?

Building on my previous work on the adverse effects of user-generated content, one of my current research streams examines how friction-reducing technologies in digital platforms and e-commerce affect user behavior and market outcomes.

基于先前对用户生成内容负面效应的研究,我当前重点考察数字平台与电子商务中减少摩擦的技术如何影响用户行为与市场结果。

Many platforms introduce advanced tools to make user journeys smoother, such as personalized recommendations, one-click purchases, or AI assistants. While these tools enhance convenience, I am interested in understanding when reducing friction might lead to impulse buying, loyalty loss, or other unintended results. My goal is to reveal both the benefits and the hidden costs of technological convenience in the digital economy.

众多平台通过个性化推荐、一键购买、AI助手等创新工具优化用户体验,虽然这些技术提升了便利性,但我想揭示减少摩擦的技术在何种情境下可能导致冲动消费、用户流失等非预期后果,以期完整呈现数字技术便利性的双面性。

如果学生想加入您的科研团队,您最看重哪些特质?

I value intellectual curiosity, critical thinking, and persistence. Research often involves uncertainty and setbacks, but those who stay curious and reflective can turn challenges into new ideas.

我非常看重学生的求知欲、批判性思维与执着的精神。科研之路常常伴随着不确定性,保持好奇与自省方能化挑战为新机。

I also encourage students to think independently while remaining open to collaboration. Great research is both an individual pursuit and a collective effort.

我同样鼓励学生在保持独立思考的同时进行开放协作,卓越研究既是个人求索的过程,也是集体智慧的结晶。

有哪些科研经验可以分享给管院的同学们?

The academic journey can be full of uncertainty. There were many moments during my Ph.D. when I felt anxious about results or progress. But I learned that steady effort and sincerity always pay off.

学术之旅充满未知。我在博士期间常因进展焦虑,但最终领悟到:踏实与真诚终得回响。

As my advisor once told me, “Every paper has a home,” and I believe every researcher also has a place where their ideas belong. So, do not be afraid of failure. Focus on your research question, tell your story clearly, and keep improving. Good results will follow naturally.

正如我导师所言,“每篇论文都有归宿”,我相信每位研究者的思想终将觅得应许之地。不必畏惧失败,专注于研究问题、清晰地阐述发现、持续精进钻研,自然会收获应有的成果。

“真正的快乐,并非仅仅源于外在的获取,更源于内在的秩序与和谐。”

“在做学问之前,我们首先要学会做一个完整、快乐、美好的人。”

“踏实与真诚终得回响,我相信每位研究者的思想终将觅得应许之地。”

年轻的他们,对学术、对生活都有着自己独特的见解。时序更迭,角色在变,初心未改。祝愿几位“管院新人”的篇章,起于一方课室,日后响彻更广阔的天地。也希望他们的能力和热忱,能为管院培养更多引领中国发展的健康力量。